Atelier Saint-Luc – L’amour du livre

Entretien avec Claude Barrier, codirigeant de l’Atelier de reliure Saint-Luc. Défendant un savoir-faire historique en martelant les termes “proximité”, “partage” ou encore “diversité”, il nous livre sa vision d’un métier “de main” où la modernité se niche dans la volonté d’ouverture et de mobilité…

Racontez-nous l’Histoire de l’Atelier Saint-Luc : comment l’entreprise est-elle née et comment a-t-elle évolué ?

Nous avons plaisir à dire que c’est une femme qui a lancé l’aventure puisque c’est Marthe Froment qui a créé seule l’entreprise en 1947 et c’est toujours une femme – Cécile Barrier, mon épouse – qui en est à la tête aujourd’hui. Marthe Froment était passionnée par tout ce qui avait trait à l’art : la peinture, les vitraux et – bien sûr – le livre et la reliure. Très vite, ses amis lui ont fait remarquer qu’elle était douée pour restaurer les livres de sa propre bibliothèque, lui suggérant d’en faire de même avec les leurs. Assez rapidement, elle abandonne alors la peinture pour rediriger l’activité de l’entreprise vers la reliure et le traitement des documents. Il s’agissait surtout de répondre à la demande de médecins, notaires et de clients fortunés de la ville du Mans. Puis, dans les années 50/60, ses enfants ont repris le flambeau : sa fille plus sur la partie reliure et son fils plutôt sur la partie « gros registre » (domaine médical, pharmacie, hôpitaux etc.), toujours autour de la ville du Mans. Dans les années 75/80, arrive là encore une nouvelle génération – avec Cécile Barrier – et une réorientation stratégique à la clé. C’est à cette époque que se développe toute la partie commerciale à destination des bibliothèques universitaires, départementales et municipales. C’est également à cette époque que, l’activité se développant, les effectifs de l’entreprise dépassent la trentaine ne personnes. C’est un véritable changement dans la mesure où l’entreprise a d’abord été gérée par une personne seule, avant de compter 5 à 6 salariés « seulement ». Je suis pour ma part arrivé dans les années 2000 et nous avons compté à cette époque-là jusqu’à environ 40 collaborateurs. Nous commencions à répondre à des commandes pour les marchés publics et à nous développer sur l’ensemble du territoire national : Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille, Roubaix etc.

Aujourd’hui, avec l’arrivée de notre fille dans l’entreprise, nous en sommes à la 4ème génération d’une histoire familiale qui dure.

Combien d’ouvrages sont traités chaque mois en moyenne par l’entreprise aujourd‘hui ?

Je dirais que 15 000 ouvrages environ sont traités mensuellement aujourd’hui, sachant que ce sont les produits, plus que le volume d’activité (paradoxalement à la hausse), qui ont changé. On fait par exemple de moins en moins de reliures traditionnelles et de plus en plus de reliures simples ou d’équipements variés de documents. De façon générale, on nous demandait il y a quelques années des restaurations de long terme, pour que le livre résiste toute une vie. Aujourd’hui, on nous demande beaucoup de restaurations qui tiendront 4 à 5 ans.

Vous organisez ce que vous dîtes être des « tournées » dans différentes régions… Pourquoi et en quoi consistent-elles ?

Le fait d’organiser des tournées traduit notre volonté d’être présent dans toute la France. Ma femme avait déjà cette ambition, dès le début du développement de la partie commerciale de l’entreprise, mais dans le Grand Ouest seulement. J’ai suggéré à mon arrivée de ne pas nous en tenir à ça et de nous étendre plus encore. Le livre est quelque chose qui doit être vulgarisé, qui doit pouvoir voyager, qui doit pouvoir être partagé : je pars donc du principe que l’on peut aussi bien aller voir une bibliothèque qui va nous demander de travailler sur 15 livres qu’une autre qui va nous en confier 1500. Ce n’est pas forcément un raisonnement rationnel d’un point de vue strictement économique, mais c’est à mes yeux une question de principe : le livre doit être mis à disposition de tout le monde. Nous avons donc mis en place ces tournées régulières de sorte à ce que chaque coin et recoin du pays puisse être visité tous les mois. Comme nous avons des véhicules qui circulent et font des boucles dans diverses régions, nous répondons à l’ensemble des demandes, même minimes en termes de volumes, que nous recevons. Nous ne leur faisons pas porter de surcoût lié au transport, quand bien même s’agirait-il de restaurer 5 livres seulement. Nous les récupérons au fin-fond de la Bretagne s’il le faut et nous les leur ramenons, sans alourdir les tarifs.

Mais si c’est encore une réalité aujourd’hui, je suis en train de me demander s’il est possible de continuer : il ne faut pas se cacher que cela devient de plus en plus compliqué, d’autant que la génération qui arrive aura peut-être d’autres priorités et d’autres envies. Nous nous sommes attachés à cette philosophie parce que c’est malheureusement un service de proximité qui se fait de plus en plus rare. Dans le Sud par exemple, il y a très peu de relieurs capables de répondre aux besoins des bibliothèques municipales, en tout cas pas sur de la petite reliure à 15 euros pièce, voire moins que ça. On y trouve certes de la belle reliure main, mais sur des prestations à 200 ou 300 euros pièce.

Les baisses de dotations des collectivités opérées ces dernières années ont-elles eu des conséquences directes sur votre activité ?

Bien sûr ! On est passé, ces dernières années, de 37 à 25 personnes. Nous avons pu faire face parce que nous bénéficions d’une palette de services très large, de prestations très techniques – exemple : la BnF avec des reliures très haut de gamme – aux prestations pour de toutes petites entités, du livre d’art à la bande dessinée ou au manga. Nous pouvons aussi faire de la plastification, de l’intégration de codes-barres etc. C’est cette multiplicité qui nous permet d’être encore présents sur différents marchés.

Comment le métier va évoluer selon vous dans le futur ? Et pour quels défis ?

Je pense qu’on ira, de plus en plus, vers le très haut de gamme. Les pièces uniques se portent bien et le savoir-faire français en la matière s’exporte tout aussi bien. L’exportation est d’ailleurs pour nous une piste d’avenir et c’est ce sur quoi notre fille travaille aujourd’hui. Les pays nord-africains sont notamment très friands de très beaux livres uniques et c’est une demande qu’il nous faut considérer, justement parce que nous avons le savoir-faire nécessaire. Par ailleurs, quand on voit aujourd’hui comment se portent Hermès ou LVMH, c’est un secteur – celui du luxe – qui pourrait être porteur et vecteur de progrès pour nous.

Sur la reliure plus traditionnelle, pour les bibliothèques notamment, je reste persuadé que l’activité perdurera et que l’on sauvegardera ce qui fait la base de notre métier. Mais il serait illusoire d’espérer voir ces demandes-là progresser… Encore une fois, les évolutions devraient plutôt se situer sur les pièces uniques.

Certains regrettent le caractère trop peu visible des événements liés notamment au livre d’art, tels que le salon PAGES… Est-ce que c’est un regret que vous partagez ?

C’est un secteur que je connais encore trop peu pour me prononcer. Il manque peut-être effectivement une forme de communication plus ‘grand public’ sur ces événements, mais je pense en effet qu’il existe pour certains artistes, voire pour certains artisans, des débouchés sur le « Très Beau ».

Le secteur de l’imprimerie a été traversé par des mutations technologiques fortes, au point que les débats liés à ces évolutions sont toujours vifs. Est-ce que, toutes proportions gardées, c’est quelque chose que vous avez également ressenti dans vos métiers ?

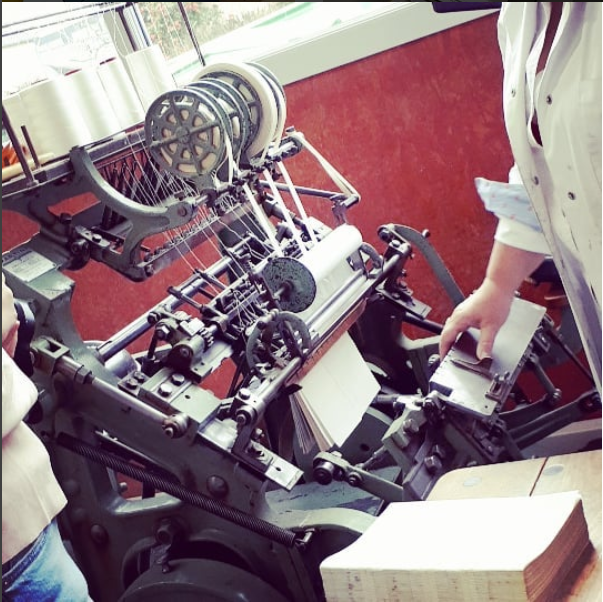

Nous sommes un métier manuel et il faut que nous le restions : c’est notre âme ! Nous restons certes attentifs, en éveil, mais cela n’a effectivement rien à voir avec la veille d’un imprimeur plus ou moins tenu d’anticiper ses investissements matériels, en pleine révolution numérique. Quand on est relieur, quasiment à la pièce, il ne faut surtout pas qu’on mécanise de trop. On a certes vu arriver l’utilisation de colles spécifiques par exemple (les colles dites « P.U.R. » permettant des facilités de traitement), mais il s’agit d’évolutions et non pas de révolutions. On essaie évidemment d’aller plus vite et d’optimiser notre organisation, mais ce ne sont pas aux machines d’intervenir à notre place. Ce que nous demande la BnF par exemple, c’est de faire des livres comme ils étaient faits il y a 70 ans. Alors certes, cela coûte beaucoup moins cher aujourd’hui et nous allons beaucoup plus vite, mais les outils n’ont pas tellement changé. Nous pouvons aussi, grâce à des logiciels informatiques de retouche et de traitement d’image, travailler des fichiers pour refaire des couvertures à neuf, mais ces logiciels sont utilisés partout et par tout le monde. A la limite, les processus d’automatisation pour de la finition industrielle, les imprimeurs font déjà ça très bien. De notre côté, c’est surtout dans les têtes que doivent se conduire les évolutions de nos métiers… Qui restent des métiers de main.

En tant notamment que membre du Bureau exécutif de l’UNIIC, quel sens donnez-vous à l’engagement collectif ?

L’engagement collectif, c’est la seule façon de partager des idées diverses et variées, au sein d’un même savoir-faire. C’est un endroit où l’on peut mettre en commun à la fois nos soucis et nos avancées et je pense que l’on est toujours plus forts ensemble. Partager, c’est grandir, même parfois avec des professionnels qui ne partagent pas nécessairement mon avis sur tout. Mais même nos divergences peuvent nous faire avancer, l’important reste cette envie d’œuvrer pour le bien commun. La notion de taille d’entreprise ou de chiffre d’affaires n’existe plus quand on est autour d’une table pour discuter, l’important c’est la vision que chacun peut avoir, avec les solutions qui peuvent en émerger. Il en sort toujours des ponts et des points communs et c’est la meilleure façon que j’ai trouvée de nous enrichir, tous mutuellement…

![[UNIIC]](https://uniic.org/wp-content/uploads/2015/11/uniic-logo-top-120.png)