Le récent nouveau Président d’Imprim’Luxe, passé notamment par Moulages Plastiques de l’Ouest (MPO) – une entreprise au profil atypique, à la fois fabricant de supports optiques pour l’industrie du disque et imprimeur pour répondre à des besoins connexes notamment dans le domaine du packaging – nous répond sur les nouvelles orientations d’un label destiné à « faire briller » notre industrie, tout en revenant sur une carrière riche, menée tambour battant. Et sans fausse note.

Est-ce que vous pouvez nous retracer votre parcours avant cette nomination à la Présidence d’Imprim’Luxe ?

Cela fait plus de trente ans que je suis dans la fabrication industrielle, avant cela j’étais coopérant à la chambre de commerce française de Barcelone pour aider les entreprises françaises – surtout des PME – à exporter localement. J’ai fait ça pendant quasiment deux ans. Ensuite, toujours en Espagne, j’ai créé une entreprise de services pour le compte des éditeurs de logiciels. Je fabriquais leurs produits. Pour cela, J’achetais des disquettes vierges (supports magnétiques) que je dupliquais en série grâce à des copieurs et je concevais des packages pour les imprimeurs. Je travaillais notamment avec Toshiba, Epson et d’autres. A l’époque l’industrie était très locale, même pour des gros comme Apple ou Microsoft et ces marques avaient besoin de supports de communication magnétiques. Au bout de six à sept ans, j’ai vendu cette société à MPO [Moulages Plastiques de l’Ouest – NDLR], qui à l’époque avait une entreprise à Madrid pour fabriquer les premiers CD-Rom. Il fallait donc passer sur un support autre que le magnétique, ce qui constituait un défi important et a permis à MPO de rentrer dans un marché autre que celui de la musique. Pendant quelques mois, j’ai pris en charge le développement commercial du segment multimédias en Europe de l’entreprise : très vite, j’ai estimé que si nous voulions être forts dans la duplication de logiciels, il fallait aller en Irlande, puisque c’est la tête de pont de ces marchés à l’échelle mondiale, pour des raisons fiscales. En l’occurrence, exporter en Irlande est compliqué, donc il fallait vraiment travailler localement. J’y suis resté cinq ans à la recherche de gros clients, c’est comme ça que nous avons travaillé avec des sociétés comme Microsoft ou Dell, toujours selon le même principe : leur proposer des packages complets sur disques optiques, en nouant au passage des deals avec des imprimeurs. Car on l’oublie souvent, mais autour du disque il y a l’habillage et l’impression. Pour le disque lui-même, nous utilisions deux typologies en l’occurrence : l’impression sérigraphique sur CD et ensuite l’offset quand le DVD est arrivé, pour des questions de poids d’encres sur les disques. Il fallait aussi bien sûr packager soit de la musique, des jeux vidéo, de la vidéo, des contenus informatiques etc.

Proposer dans notre offre globale ce que les anglo-saxons appellent du service intégré. Pour l’éditeur, cela signifie avoir un seul prestataire capable d’aller jusqu’au magasin en flux tirés, avec le rêve de pouvoir fabriquer à la commande.

Il y a eu un âge d’or des supports optiques mais eux les premiers ont été touchés par la dématérialisation, bien avant le papier…

En effet ! C’est pourquoi, suite à ça, j’ai rejoint le groupe à Paris pour essayer de diversifier les activités et réfléchir à ce que la révolution numérique allait remettre en cause dans nos métiers. Nous avons donc développé deux activités dites ‘connexes’ pour vendre plus de produits : faire de la gestion de projets autour du packaging ; et de la logistique pour proposer dans notre offre globale ce que les anglo-saxons appellent du service intégré. Pour l’éditeur, cela signifie avoir un seul prestataire capable d’aller jusqu’au magasin en flux tirés, avec le rêve de pouvoir fabriquer à la commande, plus rapidement et en plus petites quantités et ainsi limiter les stocks. Pour notre activité packaging, il y a un moment clé avec le rachat de BDMO, né de Montreuil Offset [en mars 2011, NDLR] qui était un fournisseur historique dans le secteur des biens culturels en France. Elle était en difficulté financière et nous l’avions rachetée à la barre du tribunal à l’époque, cela nous a permis de faire un pas décisif vers l’impression et la fabrication de packaging, sachant que nous étions déjà imprimeur papier avec du matériel offset, mais uniquement pour nos besoins propres sur des produits plus basiques : livrets, jaquettes etc. Nous étions conscients que nos métiers allaient vers encore plus de digitalisation, cependant nous étions convaincus que l’objet allait résister sur des segments plus haut de gamme. Il faudra toujours de beaux produits pour les fans, pour les collectionneurs ou pour celles et ceux qui veulent faire des cadeaux. Ce ne sont plus des achats utilitaires en ce sens que s’il ne s’agissait que d’écouter de la musique, le streaming se suffirait à lui-même. L’intérêt, c’est bien d’acquérir un bel objet vecteur d’émotions. Pour autant, il fallait trouver d’autres marchés pour compenser la baisse de volume des ventes. Nous avons évidemment essayé d’emprunter le chemin du numérique, via l’encodage/transcodage de titres mis à disposition sur des plateformes marchandes, mais sans succès. Le fait est que lorsque l’on vient du monde industriel et de la fabrication, on ne se transforme pas d’un claquement de doigts en geeks. D’autant qu’il y a aussi une réalité sociale et économique : pour cent personnes qui travaillent dans la production physique, en digital il n’en faut plus que deux. Donc, on ne parle ni des mêmes échelles, ni des mêmes prestations. Enfin, dernier point : pour exister dans le monde digital, il faut soit être propriétaire des contenus et donc en quelque sorte être éditeur soi-même – ce qui n’était pas notre métier – soit être maître des tuyaux numériques. Ce n’est pas notre métier non plus… La seule solution pour nous, c’était donc de pousser des activités connexes et industrielles, notamment dans le packaging : nous savions que nous nous engagions sur des métiers techniques qui correspondaient à ce que nos employés pouvaient faire et nous savions que ces segments allaient grossir pour devenir petit à petit notre activité principale. Quand nous avons repris BDMO avec une vingtaine de salariés, nous avons lancé un programme de formation pour accompagner nos opérateurs vers l’impression et le façonnage, quand beaucoup venaient du disque. Ainsi nous avons pu sauvegarder 50 emplois. L’idée, c’était de pouvoir attaquer les marchés du haut de gamme, tout en poursuivant un développement logique puisque nous étions déjà positionnés sur de l’impression/fabrication de packaging.

Le packaging est un monde varié en soi, comment avez-vous affiné votre positionnement ?

Au départ, nous nous posions la question : fallait-il aller vers le packaging de luxe, la pharmacie, la cosmétique ou l’impression commerciale ? Nous nous sommes fait accompagner par un consultant sur ces questions, pour une analyse plus stratégique. Et nous avons rapidement constaté qu’il y avait davantage d’accointances entre notre histoire, notre culture, nos savoir-faire et les marchés du luxe. Il valait clairement mieux nous diriger vers des produits ‘prestige’ et prémium, que vers de la pharmacie par exemple, déjà pour des raisons d’accessibilité immédiate : nous n’avions pas les machines ou les capacités d’aller vers des produits exigeant une autre approche technique. Je prends souvent cet exemple : si nous savons fabriquer un coffret musical pour Lady Gaga et le livrer à la Fnac, on pourrait alors le faire sur un flacon de parfum pour le livrer chez Sephora, avec cette même exigence de qualité.

Les compétences techniques ont-elles immédiatement suffi ? Quels efforts de transformation avez-vous dû fournir ?

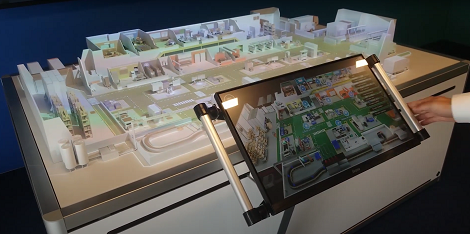

Dans le luxe, les marques cherchent souvent à se singulariser pour exister dans les linéaires des magasins. Il faut donc avoir un vrai département R&D et leur apporter du conseil sur des projets particuliers et être capable de sortir des moutons à cinq pattes. C’est ce qui faisait notre force en tant que fabricant de disques : quand on fabrique un disque, il faut forcément une boite et un habillage avec un vrai travail de créa’, de conception, de design etc. Sur des projets multi-matériels, il faut aussi parfois savoir gérer de la sous-traitance, tout en restant soi-même acteur de la fabrication. Du vinyle au CD, on n’a pas recours aux mêmes matières : d’un côté on a du polycarbonate et de l’autre côté du PVC. Quant à la dimension packaging, il fallait être capable de travailler à la fois sur des papiers de création et du carton, du textile, etc. Nous avons réinvesti à la fois en numérique et en offset après le rachat de BDMO, pour pouvoir développer notre business en nous ouvrant de nouveaux marchés. C’est comme ça que j’ai connu Imprim’Luxe, en 2015. Notre positionnement prémium a permis cette rencontre.

Les maisons de disques possèdent des catalogues avec des milliers de références. Et chaque référence peut exister en différentes éditions et différents formats. De fait, même s’il y a moins de volume, les tirages petits et moyens se sont multipliés.

Quelle amplitude de tirages assuriez-vous dans ce monde-là ? Qu’est-ce qu’un gros ou un court tirage, lorsque l’on parle de disques ?

Il y a beaucoup de métiers dans le disque, même si cela a beaucoup changé aujourd’hui. Mais nous assurions à la fois des tirages monstrueux, à millions d’exemplaires, notamment lors d’opérations partenaires avec McDonald’s par exemple ou pour accompagner différentes revues. Cependant pour le segment de l’édition dite ‘classique’ que ce soit dans le monde la musique, de l’informatique ou du cinéma, on se situait entre 5000 et 200 000 exemplaires pour une nouveauté, avec des retirages entre 200 et 1000 unités. Aujourd’hui, le marché a bien évidemment beaucoup changé sous l’effet de la dématérialisation, mais il y a une profusion de titres disponibles : les maisons de disques possèdent des catalogues avec des milliers de références. Et chaque référence peut exister en différentes éditions et différents formats. De fait, même s’il y a moins de volume, les tirages petits et moyens se sont multipliés.

Cela ressemble à ce que, dans le print, on appelle le ‘versioning’…

Oui, exactement, il y a du versioning partout. Et je ne vais pas revenir sur les produits informatiques sur lesquels je travaillais à mes débuts, mais ça m’y a forcément préparé puisqu’il ne s’agissait que de logiciels mis à jour et réédités, aves des demandes erratiques : parfois il fallait ultra-réactif et parfois il n’y avait plus rien. On enchaînait les plannings vides et surchargés, selon l’état de la demande. Il fallait donc déjà une approche extrêmement flexible et agile des besoins, sachant que quand les clients sont des troubadours et des saltimbanques, eux les premiers ne savent pas combien ils vont vendre. Et cette obligation d’ultra-réactivité était d’autant plus nécessaire lorsque nous faisions face à la concurrence du piratage avec les CD gravés illégalement.

La flexibilité est toujours un avantage : pour répondre à la demande locale, mais aussi pour ne pas subir la concurrence étrangère et garder l’avantage de la proximité.

Est-ce que MPO a été confrontée, comme l’ont été nombre d’imprimeurs en France, à une concurrence étrangère rude avec des positionnements agressifs sur les prix ? Ou est-ce que le positionnement atypique de l’entreprise l’en a protégé ?

MPO a en effet un profil atypique au regard de ce qu’est l’imprimerie en France, mais ça ne veut pas dire que l’on n’a pas été confrontés à une forme de concurrence, notamment lorsque l’on fabriquait des CD vierges enregistrables : les asiatiques se positionnaient à très bas coût sur ces marchés, sans avoir à respecter les mêmes normes que nous. D’une certaine manière, nous avons donc connu cette problématique de délocalisation de l’activité. Ce qui est certain, c’est que la flexibilité est toujours un avantage : pour répondre à la demande locale, mais aussi pour ne pas subir la concurrence étrangère et garder l’avantage de la proximité. L’évolution du marché a confirmé qu’il ne fallait pas forcément avoir les machines les plus rapides et productives du monde, mais avoir celles qui calent très vite pour limiter les coûts fixes et assurer des demandes de plus en plus fractionnées. Au cours de ma carrière, j’ai toujours prôné l’export et le développement de l’activité à l’international. MPO dans ses beaux jours était une société qui avait des usines aux Etats-Unis, en Asie et en Europe. Sauf qu’avec la fonte du marché, on a fait les ‘petits gaulois’ en fermant les usines américaines, en vendant les unités en Asie et en nous rapatriant sur nos bases en Europe. L’activité s’est donc rabougrie et MPO aujourd’hui, c’est environ 60 % de son chiffre d’affaires qui se fait à l’export et 40 % sur le marché français.

L’important pour Imprim’Luxe, c’est de créer un chemin pour faciliter ces relocalisations, sur la base d’une appétence qui existe en réalité déjà.

Un des points clés de la mission d’Imprim’Luxe, dès sa création, a été la relocalisation des flux d’impression en France. Si le ‘made in France ‘ est attractif, voire gage d’un certain prestige, nombreux sont les donneurs d’ordre qui refusent d’en être prisonnier. Invité par Imprim’Luxe à un Table Ronde il y a maintenant près de quatre ans, Jean-Noël Kapferer (professeur émérite à HEC et sociologue spécialisé sur les thématiques de la communication) avait notamment dit que le ‘made in’ était une « obsession française » qui, selon lui, n’avait pas toujours lieu d’être… Est-ce que les choses sont malgré tout en train de changer ?

Si le client veut un produit peu cher, il mettra forcément les entreprises françaises en concurrence et je doute que l’argument du ‘made in France’ entrera vraiment en ligne de compte. Et de toute façon, la France ne pourra pas devenir demain l’usine du monde entier, ce n’est pas possible. En revanche, si dans sa réflexion le prix ne fait pas tout et qu’il veut aussi de la réactivité et de la qualité, alors même à quelques pourcents plus chers, le ‘made in France’ pourra lui apporter davantage de sérénité et recueillir sa préférence. C’est d’autant plus vrai aujourd’hui que toute la dimension RSE (de l’écoconception à la seconde vie du produit) est devenue hyper importante. En général, un donneur d’ordre met en balance l’ensemble de ces critères pour fonder son choix et de ce point de vue, nous avons des arguments à faire valoir. Mais ayons conscience qu’il y a des choses que la Chine par exemple fait extrêmement bien, parce qu’ils ont développé des savoir-faire structurés autour d’une industrie maîtrisée et de technologies pointues. Il ne faut pas croire que leur seul argument serait le prix. C’est bien pour cela que même si l’on essayait de rapatrier certaines activités en France, à ce jour nous avons encore des années de retard. Cela étant, regardons ce qu’ont fait Louis Vuitton ou Hermès : ils ont relocalisé des ateliers de fabrication, notamment en France, alors que d’un point de vue économique, il n’y avait aucun bénéfice direct à le faire ici plutôt que dans des pays à bas coûts de main-d’œuvre. Mais je pense qu’ils ont compris qu’ils vendent des produits destinés à faire rêver. Or, souvent, cela implique de s’appuyer sur un imaginaire qui fait par exemple que le champagne a des attaches culturelles et géographiques françaises. Même chose pour les vins : il en existe qui sont australiens ou californiens et qui sont de très bonne qualité. Mais sur le très haut de gamme, il y a cet imaginaire à respecter qui dépasse de loin la seule logique des prix. L’important pour Imprim’Luxe, c’est de créer un chemin pour faciliter ces relocalisations, sur la base d’une appétence qui existe en réalité déjà. Notre mission consiste évidemment aussi à valoriser et faire fructifier nos savoir-faire, chose qui passe à mon avis nécessairement par l’export : on ne doit pas rester recroquevillés sur nos marchés locaux.

Il ne se passe pas une semaine sans que l’on ne reçoive des demandes très spécifiques de fournisseurs ou de donneurs d’ordre sur notre site Internet, lorsqu’ils cherchent des prestataires capables d’assurer des opérations un peu pointues.

Vous avez récemment rappelé les objectifs prioritaires du label, en insistant notamment sur la nécessité d’être en contact plus direct avec les donneurs d’ordre. Est-ce à dire que certains de vos membres regrettent un manque de chiffre d’affaires additionnel, lié à leur appartenance à Imprim’Luxe ?

Il y a toujours ce questionnement entre, d’un côté, la volonté de rentabiliser une labellisation avec l’objectif comptable d’enregistrer un volume d’affaire supplémentaire, et l’utilité de faire partie d’un collectif destiné à valoriser ce qu’on est. Les mêmes questions se posent souvent à propos des salons professionnels : faut-il y aller ? Est-ce que ça rapporte ? Le fait est que souvent, les entreprises reviennent. Parce que je pense qu’au-delà des éventuelles frustrations liées à la difficulté de générer du business additionnel, du moins à première vue, on peut difficilement se permettre de ne pas se signaler. Et souvent, un label apporte des bénéfices qui ne sont pas immédiatement visibles : cela peut rassurer un donneur d’ordre quand il arbitre ses choix, mais rien ne l’oblige à le dire comme ça. Ce que je peux vous dire, c’est qu’il ne se passe pas une semaine sans que l’on ne reçoive des demandes très spécifiques de fournisseurs ou de donneurs d’ordre sur notre site Internet, lorsqu’ils cherchent des prestataires capables d’assurer des opérations un peu pointues. A minima, cela prouve que l’on est identifiés comme un garant qualitatif et c’est bien là aussi l’essence d’Imprim’Luxe. Cela étant, oui c’est notre prochain objectif : être davantage reconnu chez les donneurs d’ordre. A nous de marketer notre action, à minima pour qu’ils sachent quels services nous sommes en mesure de leur rendre.

Imprim’Luxe peut déjà s’enorgueillir d’une longévité qui est une victoire en soi : le label a en effet fêté ses dix ans l’an dernier, preuve qu’il a une légitimité de fait. A quoi cela tient, selon vous ?

Imprim’Luxe n’est pas une association technique qui aurait pour objectif de fédérer des entreprises ayant les mêmes profils et les mêmes problématiques, mais elle fédère des entreprises qui ont un point commun : une passion pour l’excellence. Et toutes nourrissent la volonté de conquérir des marchés haut de gamme, en France et ailleurs. Or, le monde de l’imprimerie est assez diffus, avec énormément de TPE et PME. Il y a toujours ce besoin en France de faire briller cette industrie, dont on ne parle hélas pas toujours positivement. Une industrie qui doit lutter pour son image, contre la digitalisation des pratiques, tout en faisant face à des difficultés socioéconomiques. On renvoie parfois l’image d’un monde qui sent la poussière, alors que nous avons de très belles entreprises, à la fois garantes de savoir-faire historiques mais aussi très modernes, avec des technologies qui évoluent sans cesse. Il nous faut aussi rappeler combien notre écosystème fait vivre une filière aux intérêts interconnectés, avec derrière tout ça des hommes et des femmes passionnés. Nos labellisés sont les fiers représentants de l’excellence de cette filière et je pense que c’est en soi assez rare. D’ordinaire, on parle de labels d’expertise technique, mais avec Imprim’Luxe, il s’agit d’une autre forme de reconnaissance liée encore une fois à l’excellence.

Pour revenir aux objectifs que porte Imprim’Luxe aujourd’hui, le packaging en général – et notamment le packaging secondaire – est omniprésent dans vos projections stratégiques. De fait, il apparaît comme une priorité claire…

On assiste à une dématérialisation des supports et donc à une baisse d’impression sur tout ce qui n’est pas stratégique pour la marque : tout ce qui peut être digitalisé sans perte directe de visibilité aura tendance à l’être. Or, pour une marque de luxe, l’emballage est extrêmement stratégique. C’est pour ça que je pense qu’Imprim’Luxe doit être particulièrement attentive à ce qui se fait dans le pack’.

J’ai du mal à imaginer qu’on aille acheter demain du parfum haut de gamme en vrac : quand on paye cent euros un petit flacon, difficile de se passer d’un bel écrin.

Pourtant, le packaging n’échappe pas à des injonctions à la sobriété. De plus en plus, on appelle à faire des emballages plus économes, voire à se passer de certains d’entre eux. C’est notamment très sensible au regard des législations européennes en cours de structuration.

Oui, mais on distingue deux grandes typologies de produits : les emballages de grande consommation, qui sont les premiers concernés par une réduction des volumes, et les niches haut de gamme à propos desquelles on se pose beaucoup plus de questions. Parce que – à l’image du disque, dont on a beaucoup parlé – le bel objet aura toujours besoin d’être matérialisé et d’être mis en valeur. J’ai du mal à imaginer qu’on aille acheter demain du parfum haut de gamme en vrac : quand on paye cent euros un petit flacon, difficile de se passer d’un bel écrin. Si on parle d’un CA global de 850 milliards d’euros pour le packaging – tous marchés confondus – les segments prémium pèsent 17 milliards, dont 2,6 milliards pour le seul sous-segment du packaging secondaire. 35 % dudit marché est européen et il est difficile d’évaluer le poids de la France. On peut imaginer que les produits européens ont plutôt tendance à être fabriqués en Europe, avec une part non négligeable d’exportations. Et si je suis un fabricant français, il y a quand même plus de sens à solliciter Autajon à Montélimar qu’un lointain prestataire peut-être un peu moins cher, même pour des campagnes qui partent dans des pays voisins. Pour autant, il est très difficile d’avoir des chiffres fiables sur lesquels se reposer : on est obligé d’analyser le marché au regard de ce que l’on observe et des quelques éléments à notre disposition.

Imprim’Luxe a toujours revendiqué une forme d’élitisme, en imposant notamment un plafond de labellisés autour de la cinquantaine d’entreprises. Est-ce toujours le cas ?

Oui, mais en même temps, il faut se méfier de la notion d’élitisme : on peut tout à fait avoir des entreprises détentrices de merveilleux savoir-faire, qui ne travaillent pas pour des grandes marques de luxe et qui se positionnent peut-être encore de façon un peu modeste.

Dans un monde graphique très varié, on a besoin d’entreprises qui ont envie d’exceller dans ce qu’elles font. Et j’ai presque envie de dire, peu importe ce qu’elles font : on a besoin de cuisine moderne et de cuisine traditionnelle.

A l’échelle des Industries Graphiques, il y a aussi nombre d’acteurs majeurs qui pourraient se sentir exclus du message ‘élitiste’ porté par le label, a fortiori lorsqu’ils sont positionnés sur des produits à l’image moins ‘noble’ et particulièrement attaqués ces dernières années : pensons notamment à l’imprimé publicitaire…

Pourtant, il faut les deux ! Je ne sais pas si l’analogie est très pertinente, mais je comparerais ça au guide Michelin : il y a le prestige tout en haut avec les restaurants étoilés, mais avant ça, il y a une myriade de distinctions plus modestes qui font aussi la richesse de la restauration française. On peut être à Paris ou en province, spécialisé dans le poisson ou le végétal etc. Mais dans tous les cas, on représente le savoir-faire à la française. L’excellence, par ailleurs, ce n’est pas que le produit : c’est aussi la qualité du service, la propreté des locaux etc. Parfois, on veut d’ailleurs juste manger vite, d’où les fast-foods, qui ont leur légitimité aussi. L’important, c’est de pouvoir répondre à des besoins différents, du mieux que l’on peut. Imprim’Luxe, c’est un peu la même chose : dans un monde graphique très varié, on a besoin d’entreprises qui ont envie d’exceller dans ce qu’elles font. Et j’ai presque envie de dire, peu importe ce qu’elles font : on a besoin de cuisine moderne et de cuisine traditionnelle. Pour l’instant, on plafonne le nombre de labellisés autour d’une cinquantaine, mais tant mieux si demain on s’autorise à être plus nombreux. Après, Imprim’Luxe ne peut évidemment pas répondre à tout, il est certain que les entreprises positionnées aujourd’hui sur de l’imprimé publicitaire n’ont pas les mêmes problématiques ni les mêmes perspectives que celles qui font de l’emballage haut de gamme, mais je reste persuadé que même face aux pires difficultés, il vaut toujours mieux essayer d’exceller dans ce qu’on fait. Inversement, être labellisé imprim’Luxe ne suffit pas, ça ne fait pas apparaître des clients et du business par magie. Le label crée effectivement des attentes et nous savons que nous devons l’imposer auprès des grandes marques, notamment auprès des contacts au profil plus opérationnel : des chefs de fabrication, des directeurs d’achat etc. En soi, les marques de luxe ont des besoins variés, d’où le fait que le label peut accueillir des entreprises aux profils très différents. C’est pour cela que nous pouvons d’une certaine façon « outiller » des entreprises sur le plan marketing & commercial, lesquelles ne savent pas forcément comment aborder certains clients, alors qu’elles répondent pourtant à des besoins importants avec un haut niveau de savoir-faire. Au point d’ailleurs que ce sont parfois les entreprises elles-mêmes qui viennent nous solliciter, conscientes de ce que nous pourrions leur apporter en termes de visibilité et d’opportunités.

L’année 2024 était une année drupa, un événement qui met évidemment la focale sur des aspects plus techniques : est-ce que les labellisés ou partenaires Imprim’Luxe expriment aussi des attentes liées à la technologie au sens large ? Y a-t-il des problématiques formulées autour de la rentabilité, la productivité ou la fiabilité des écosystèmes matériels, dans un contexte de contraction des volumes ?

Nous ne sommes pas un label technique mais nous avons des partenaires techniques. C’est par leur biais que ces enjeux pourraient être abordés et même si ce n’est pas notre raison d’être, j’espère qu’ils le seront de plus en plus. Ce qui moi m’a frappé en tant que client jadis auprès des imprimeurs, c’est de constater la course aux volumes qui a eu lieu pendant si longtemps, en sacrifiant au passage les prix sur les petites séries. Le but était de se refaire une santé sur les grosses commandes. Malheureusement, aujourd’hui les volumes baissent et on voit à quel point cette stratégie était mortifère. J’ai aussi pu constater une tendance à ne pas intégrer le coût des futurs investissements, dès lors qu’une machine était payée : là encore, le but est d’être moins cher que le voisin, mais ce faisant, on se coupe un pied à moyen et long terme, parce qu’on n’anticipe pas les investissements à venir. Il n’empêche que le métier a changé : il était auparavant très technique et ancré dans la production, il correspond plutôt à un métier de service aujourd’hui. Nous vendons de plus en plus du temps humain, davantage qu’un simple produit imprimé. Les machines numériques sont par ailleurs de plus en plus opaques et laissées aux mains des fournisseurs et à ce titre, les marges de manœuvre de l’industriel s’orientent de plus en plus vers la gestion de projet, la capacité à intégrer un maximum d’étapes dans la chaîne de fabrication, la réactivité commerciale, le développement du lien relationnel etc.

Si l’environnement est important partout, tout le temps, c’est certainement plus encore le cas dans l’univers du luxe. (…) C’est aussi un élément clé aujourd’hui pour faciliter le recrutement dans l’industrie, qui est un vrai problème. Nos jeunes souhaitent donner du sens à leur travail et protéger la planète pour le futur de leurs enfants.

Un marqueur de l’époque est évidemment la dimension environnementale et plus globalement RSE, qui redessine entre autres nos obligations règlementaires ainsi que nos façons de produire et de consommer. Comment analysez-vous le phénomène, du point de vue d’Imprim’Luxe ?

Je suis en train de faire une formation en parallèle à l’école des Mines sur la gestion environnementale et l’écologie et je ne sais pas si on réalise à quel point le sujet est central pour les marques de luxe. Elles s’adressent au consommateur final et elles ont cette obsession de répondre aux exigences croissantes en la matière des gens qui achètent leurs produits, tant sur le plan de la traçabilité que de la réduction des impacts de fabrication et d’utilisation. Elles sont tout à fait conscientes qu’un bad buzz peut leur porter un coup quasi-fatal. Nous insistons ainsi particulièrement sur ce point auprès de nos labellisés parce que si l’environnement est important partout, tout le temps, c’est certainement plus encore le cas dans l’univers du luxe, les marques ayant une image à préserver. C’est aussi un élément clé aujourd’hui pour faciliter le recrutement dans l’industrie, qui est un vrai problème. Nos jeunes souhaitent donner du sens à leur travail et protéger la planète pour le futur de leurs enfants.

Pourtant, on mesure là aussi déjà une forme de lassitude, certaines entreprises ayant dans le même temps identifié cette urgence, tout en ayant l’impression de subir des injonctions qui ne tiennent pas compte d’une forme de réalité industrielle…

Oui, c’est le cas parce que dans un univers à forte dominance de TPE/PME, la mise en application des démarches normatives est à elle seule extrêmement lourde et parfois très compliquée à saisir. On est passé d’un triptyque Prix/Qualité/Délais à une équation à quatre critères Prix/Qualité/Délais/Environnement. Sur ce point, à nous de porter la bonne parole parce qu’encore une fois, quand les entreprises sont focalisées sur la production, leurs priorités font que la partie RSE passe souvent au second plan. On en parle énormément, mais cette unité de valeur n’est – je pense – pas encore suffisamment prise en compte dans l’industrie. Les dirigeants de ma génération et des précédentes n’ont pas eu cette sensibilisation aux enjeux écologiques, il y a donc un effort à fournir pour se ‘mettre à niveau’, d’où la formation que je suis moi-même. Le piège, c’est de ne voir là-dedans que des contraintes, d’autant que les solutions manquent souvent et qu’on a par conséquent tendance à se dire qu’on nous demande l’impossible. Mais tout ceci est en train de se construire et il ne faut surtout pas y faire obstacle, bien au contraire. Pour ma part, j’essaierai de mettre cette thématique au centre d’un colloque à venir pour Imprim’Luxe, en mettant autour de la table des donneurs d’ordre et des industriels. Il faut bien être conscient que les marques vont chercher à s’appuyer sur nous : mieux on pourra les aider, mieux on prépare l’avenir de nos métiers. Encore une fois, ce n’est pas idéologique : il suffit d’entendre parler les donneurs d’ordre, de penser à qui seront les jeunes acheteurs de demain, eux-mêmes formés à ces enjeux, pour comprendre que nous n’y couperons pas. Si nous ne les aidons pas à progresser sur ces sujets, nous allons dans le mur.

![[UNIIC]](https://uniic.org/wp-content/uploads/2015/11/uniic-logo-top-120.png)