Nos jeunes ont du talent

Intergraf – la fédération européenne des métiers de l’impression – remet chaque année depuis 2017 le « Young Talent Award », pour récompenser les jeunes de moins de 25 ans capables de proposer une vision originale, des idées novatrices et aussi, parfois, des critiques constructives, pour dessiner l’avenir de nos métiers. Pour cette édition 2023, et nous pouvons en être fiers, le podium est 100 % français : Mario Mendez Alexandre et Loïc Voisin occupent respectivement les troisième et seconde places, la lauréate étant Manon Lassaigne, qui nous livre ici son ressenti et rentre dans le détail de ses (déjà !) fortes convictions.

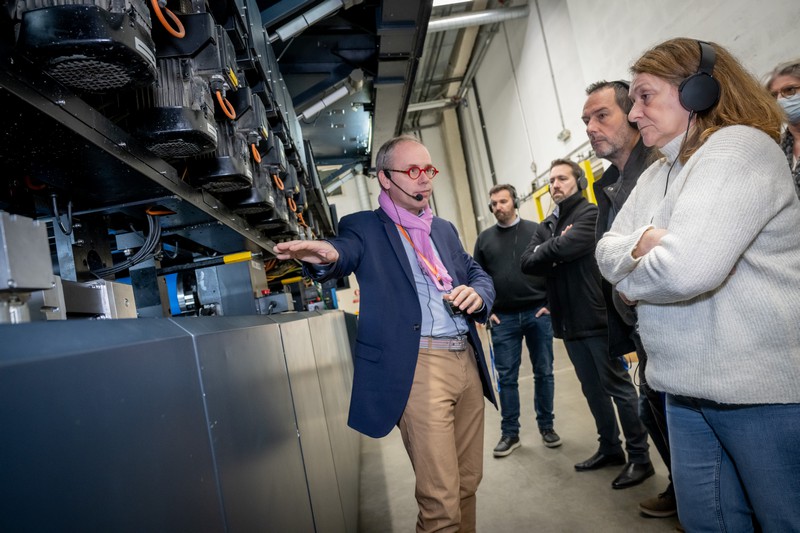

Manon Lassaigne, chargée de communication & marketing chez Loire Impression et lauréate du Young Talent Award 2023, remis par Intergraf.

Comment êtes-vous entrée dans les Industries Graphiques ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre âge et nous résumer votre parcours ?

J’ai 23 ans et j’ai découvert les Industries Graphiques un peu par hasard, il y a deux ans, alors que je faisais un Bachelor en communication. Pour intégrer le Master que je visais, il me fallait trouver une entreprise en alternance et je suis tombée sur une offre d’emploi sur Linkedin, dans ce qui est toujours mon entreprise actuelle, Loire Impression. L’offre était assez décalée par rapport à ce que je faisais [RIRES], mais elle m’a énormément plu. Je n’avais jamais vraiment pensé à me diriger vers le print, mais ça m’a semblé intéressant et je me suis dit ‘Pourquoi pas ?’.

Comment vous est venue l’idée de participer au concours organisé par Intergraf sur les jeunes talents dans nos métiers ?

C’était un pur coup de chance, je suis tombée sur l’annonce du concours dans le journal « Caractère » et j’ai voulu tenter le coup. Ce n’était absolument pas prémédité, j’ai spontanément demandé à mon tuteur et à mon responsable hiérarchique si je pouvais y participer. On s’est renseignés, on a vu que j’étais éligible et je voulais m’autoriser ce petit challenge. C’était un peu compliqué puisque je continuais d’étudier en parallèle et je devais même assurer des examens à ce moment-là. Mais j’avais trouvé le sujet très intéressant [la question était « Quelle est la place du print dans un monde digital ? », NDLR] et je voulais essayer, en me disant que ce serait de toute façon une occasion d’apprendre des choses. D’ailleurs, quand j’ai appris que j’étais lauréate de ce Prix, j’avoue que je ne m’y attendais pas. J’ai été très heureuse de recevoir le mail de Béatrice Klose [Secrétaire générale d’Intergraf, NDLR] concernant les résultats. Elle et l’équipe d’Intergraf ont été très bienveillants et d’un grand soutien pour la conférence qui a suivi à Riga, en Lettonie.

Comment avez-vous abordé le sujet ? Vous saviez d’emblée ce que vous diriez ou est-ce que ça a nécessité que vous vous posiez mûrement la question ?

Les deux ! C’était à la fois évident, en ce sens que je savais ce que je voulais dire, mais ça a quand même nécessité beaucoup de travail et de recherches. Il y avait beaucoup de choses que j’avais envie d’aborder, certainement un peu trop d’ailleurs parce que j’ai dû faire des choix pour respecter les limitations de l’espace d’expression alloué par le concours. Il y avait déjà évidemment toutes les choses que j’ai apprises en deux ans dans mon entreprise, dont je voulais témoigner, plus toutes les recherches que j’ai faites en parallèle pour aller plus loin. J’y ai passé beaucoup de temps et je suis sûre que j’ai encore progressé, grâce à ce travail. Mais dès le début, il y avait des convictions : je croyais en l’avenir du print, je savais que ces métiers étaient sous-valorisés en comparaison de tout ce qu’on dit sur le digital et je reste persuadée que c’est quelque chose qui va changer.

« Je vois davantage de gens accroc’ à leur téléphone qui ont dix à quinze ans de plus que moi. J’ai l’impression que les comportements qui rompent avec ça viennent avant tout des jeunes générations. »

Vous manifestez une foi inébranlable en l’imprimé. Est-ce que c’est quelque chose dont vous étiez spontanément convaincue, ou est-ce que c’est une conviction qui s’est construite par après, au gré de votre expérience en entreprise ?

J’ai toujours cru à l’imprimé, sûrement parce que j’ai été éduquée comme ça. Il y a des gros lecteurs chez moi. On aime beaucoup les publications scientifiques, les contenus pointus, la littérature classique etc. Et ça oblige souvent à aller vers le papier. Lire est quelque chose de normal dans mon environnement familial et je sais que ce n’est pas forcément le cas pour tout le monde. J’avais donc déjà cette appétence là, mais travailler dans les Industries Graphiques m’a permis de mieux comprendre les ficelles de la fabrication et aussi d’avoir une idée plus juste des impacts comparés du print et du numérique. Le but n’était d’ailleurs pas d’opposer deux camps, mais de voir comment ils pouvaient fonctionner ensemble. Il est vrai que lors de mon cursus d’étudiante, c’est de la communication et du marketing digital qu’on nous apprend. Ces métiers évoluent certes très vite, ils ont évidemment un avenir très important, mais je trouve qu’on s’y perd vite. Il y a une instabilité et une sensation de « perte de contrôle » dans le monde digital qui me gênent. Avec l’arrivée récente du métavers et de l’Intelligence Artificielle (IA), ce sentiment s’est exacerbé et j’ai ressenti le besoin de revenir à des choses plus traditionnelles. Plus rassurantes aussi, en un sens. Je pense qu’il y a à la fois la peur de voir nos activités se déshumaniser et l’envie de prendre du recul par rapport à ce trop-plein de numérique. Contrairement à ce qu’on pense, c’est un phénomène qui est à mon avis plus porté par ma génération que par les précédentes : être sollicité sans arrêt, recevoir des notifications en continu et se sentir contraint de répondre à tout, cela génère de la fatigue et cela nous montre à quel point on est allés trop loin. Finalement, je vois davantage de gens accroc’ à leur téléphone qui ont dix à quinze ans de plus que moi. J’ai l’impression que les comportements qui rompent avec ça viennent avant tout des jeunes générations. Le Covid a certainement accéléré le phénomène : il y a une envie de vivre et de se détacher des écrans.

Qu’est-ce qui a distingué votre candidature, à votre avis ?

Le fait que j’aie multiplié les angles d’approche, à la fois sur le print en tant que tel mais aussi via un focus sur l’IA, a visiblement joué en ma faveur. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui n’ont pas été dites, le sujet est tellement vaste que j’aurais voulu en dire plus encore. Pour moi le point central c’est vraiment de se servir du digital pour valoriser le print, rappeler que ce n’est pas – désolée pour l’expression – un « truc de vieux » [RIRES]. Faire la démonstration de sa modernité et être convaincu qu’il y aura un retour à la matérialité, dans un monde où il y a certainement trop de numérique aujourd’hui. Les tendances RSE nous y aideront, par ailleurs : cela prendra peut-être des années, mais je pense qu’à terme nous arriverons à faire entendre nos efforts écoresponsables, parce qu’ils sont déjà concrets et faciles à démontrer. Le monde du digital, lui, est à l’inverse encore assez nébuleux et il n’est pas prêt à détailler ses impacts comme nous savons le faire. Cela ne veut pas dire que tout soit parfait dans le monde du print : il faut certainement valoriser encore un peu plus les approches d’écoconception, éviter les procédés de fabrication/finition les moins vertueux, ne pas pelliculer quand c’est possible etc. Mais je suis persuadée que ce n’est qu’une question de temps pour aller vers ce type de progrès.

La notion « d’attractivité » est très débattue dans notre secteur, au regard notamment des besoins de recrutements, ou encore de transmission, qui sont prégnants aujourd’hui. Quel est votre regard sur les difficultés de nos métiers à attirer ?

Le monde de l’imprimerie a encore du mal à parler de lui. Il s’agit forcément de métiers très anciens, qui s’appuient sur beaucoup d’habitudes et de certitudes. C’est une force, mais peut-être qu’on a pris trop de choses pour acquises, jusqu’à se laisser déborder par l’arrivée du digital. Pourtant, chez Loire Impression, dès que nous avons commencé à mettre en place une véritable stratégie digitale, pour communiquer et mettre en avant nos métiers, nos produits, on a vu beaucoup de retours positifs et on a commencé à fédérer. Paradoxalement, cela a permis d’humaniser notre image : montrer les gens derrière les machines, valoriser nos savoir-faire etc. Nous développons aussi des campagnes marketing print, pour fidéliser notre clientèle ou mettre en avant un produit par exemple, et les retours sont sans appel : les gens nous disent que ce que l’on fait est magnifique et témoignent d’un véritable intérêt pour nos métiers. Nous savons que les volumes de production diminuent, mais c’est justement l’occasion de valoriser l’imprimé comme quelque chose de qualitatif, de presque luxueux. Arrêter de produire en masse pour mettre des flyers sur des parebrises, cela nous permet de nous interroger sur le sens de ce que nous faisons, pour aller vers des produits plus soignés et mieux ciblés.

« Cela prendra peut-être des années, mais je pense qu’à terme nous arriverons à faire entendre nos efforts écoresponsables. »

Le prisme par lequel beaucoup de jeunes orientent leurs choix professionnels tient à la politique RSE/environnement de l’entreprise. Est-ce que les gens que vous côtoyez – et plus particulièrement ceux de votre génération – vous font le reproche d’avoir un choisi un métier qui ne serait pas ‘écolo’, ou est-ce qu’au contraire, c’est une idée reçue qui tend à reculer selon vous ?

J’observe qu’on me fait les deux types de remarques. Mais ce qui est certain, c’est que lorsque l’on prend le temps d’expliquer ce que nous faisons et quels impacts peuvent être attribués à l’imprimerie d’une part, et à la communication numérique d’autre part, les gens – y compris les plus jeunes – sont très réceptifs et ouverts à d’autres opinions. Les lobbys du digital ont certes contribué à installer des idées reçues dans la tête des gens, mais on voit un retour de balancier : dès que l’on rentre un peu dans le détail, le discours caricatural du papier tueur d’arbres et de la dématérialisation vertueuse tombe vite. C’est là qu’on se rend compte que tout ce que notre secteur a fait – labels, approches RSE, protection des forêts, nouvelles normes de traçabilité etc. – porte ses fruits : à condition de communiquer, on arrive à convaincre. Dans le même temps, les impacts du numérique commencent à être mesurés et reconnus ; qu’il s’agisse d’environnement ou de protection des données, les gens commencent à avoir des exigences, ce qui n’était pas du tout le cas lorsque les réseaux sociaux sont arrivés. Que l’on soit sensibilisé à ces questions beaucoup plus jeune fera forcément bouger les lignes. La difficulté pour les métiers du print, c’est de communiquer sans greenwasher, parce que la limite entre les deux est toujours plus fine que ce que l’on croit.

Il y a dans nos métiers une culture de l’outil, qui se traduit souvent par une focalisation sur la technique et les machines. Au point parfois que le dialogue avec les clients devient plus compliqué, parce que cette connaissance s’est perdue chez nombre d’acheteurs. Faut-il selon vous également changer sa façon de parler aux clients ?

Il est vrai que le digital n’a jamais parlé de cette façon à ses cibles. On ne vante pas la puissance des téléphones, des ordinateurs ou des tablettes, avec des termes compliqués. On nous montre ce que l’on peut faire avec et c’est à peu près tout. Loire Impression fait en tout cas cet effort de simplification du vocabulaire, via nos commerciaux notamment, et c’est en partie ce qui nous permet de fédérer autant. Pour que les gens se réintéressent à ce que l’on fait, il faut parler à tout le monde. Il est certain qu’en faisant ce type de concessions, ça peut être frustrant pour les techniciens les plus portés sur les capacités de nos machines, parce qu’ils sont passionnés et détenteurs de savoir-faire magnifiques, mais je pense en effet qu’il faut s’attacher à être entendus. L’important je pense, c’est de rester dans le bénéfice client : comprendre leur demande et la traduire dans la meilleure équation industrielle pour eux, en leur expliquant ce qu’ils vont y gagner. Tant sur le plan de la fabrication, du prix, de la qualité, de l’écorespensabilité etc. Le défi sera d’être transparent sur ces points-là alors que sur des questions environnementales par exemple, la responsabilité d’autres acteurs/fournisseurs entre en jeu : savoir d’où vient le papier, d’où viennent les encres etc. Ces paramètres sont d’autant plus complexes à gérer que les réglementations ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Mais là encore, nous progressons vite et il faudra avoir à cœur de se féliciter de cette transparence, qui n’existe pas dans le digital à ce jour et qui permet de mieux faire accepter nos prix à nos clients. Plus on lui donne des éléments, plus on est légitime à valoriser ce que l’on fait, parce qu’on fait la démonstration d’une véritable démarche réfléchie et responsable.

![[UNIIC]](https://uniic.org/wp-content/uploads/2015/11/uniic-logo-top-120.png)